2008.02.11

vol.6「マックスコーヒー」

ぼくはCDウォークマン片手に千葉行きの電車に乗っていた。目的地は千城台。千葉駅で総武本線成田行に乗り換え都賀まで行き、そこからモノレールに約10分乗り終点にあるのが千城台だった。

千城台駅を出るとすぐにラパークというデパートがある。そのラパークに面した道を都賀から来た方向とは逆に50メートルほど歩くと十字路がある。

その交差点を越え一本目の道を右に入り200メートルほど行くとそのひとが住むアパートがあった。

アパートに着きドアを叩く。

反応がない。

ぼくはいつものように鍵のかかっていないドアを開け、中に入ってひとりタバコを吸った。

しばらくするとここに住むそのひとが帰ってくる。

帰ってくるなり早速そのひとは「今日は何が聴きたい?」と言った。

ぼくがリクエストすると二階建てのアパート中に響きわたる大音量でレコードを流した。

部屋中にバンドのポスターが張りめぐらされ、棚に入りきらないレコードとCDの山がオーディオの前にびっしりと並び、テレビの前にはダウンタウンのビデオやバンドのライヴビデオが大量に平積みされている。テーブルには、ジュースの空き缶が所狭しと並べられ、その真ん中にはシケモクで埋め尽くされた巨大な灰皿がでんと腰を下ろしていた。

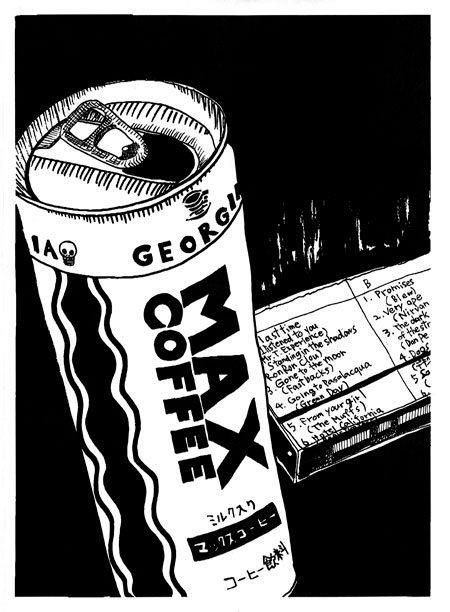

オープニングの一曲を聴き終えると、その興奮覚めやらぬままぼくらは近くのコンビニに行ってガーナチョコレートとマックスコーヒーを買った。

部屋に戻り、次々にレコードをターンテーブルにのせていく。体温がぐんと上がり、部屋の気温も上がったところで甘いチョコレートを頬張りながら、そのチョコレートよりももっと甘いマックスコーヒーをすすった。

誰にも邪魔されない完璧な時間が始まった。

東京に着て数ヶ月で自分を見失い、東京にのまれたぼくにとってそこはまさしくパラダイスだった。

ぼくは約1時間50分かけてこの千城台のパラダイスに何度も何度も通った。

パラダイスの主は峯田和伸。

高校時代、峯田はぼくのひとつ前の席に座っていて、勉強ができないぼくにひとつひとつ丁寧に勉強を教えてくれた。

けれど一緒に遊んだり、共通の話題で盛り上がるというようなことは卒業が近くなるまで一度もなかった。

昼休みになるとぼくは同じサッカー部のクラスメイトと一緒にわいわい言いながら弁当を食べていたのに対し、峯田は自分の席から一歩も動かずにCDウォークマンのイヤホンを耳に装着し音楽を聴いていた。

先生の都合で授業がとび、自習の時間になるとぼくはすかさず席を立ち、仲間のとこへ行って部活のあとの遊びの計画を練ったり、廊下に出て授業中の女子クラスへ行き(ぼくの高校は男子クラスと女子クラスが別れていた)廊下から可愛い女子を拝見しに行っていたが、峯田はやはり自分の席から動かずに、じっと音楽に聴き入っていた。

峯田は毎日違うCDをたくさん持ってきていた。

「なに聴いてるの?」

音楽に無頓着なぼくがそんな気の利かない質問をしたのがきっかけで、ある日峯田が90年代を代表するバンドのCDをたくさん貸してくれた。

ぼくが連んでいたクラスメイトのサッカー部の仲間は、当時「ファインボーイズ」や「ブーン」、「メンズノンノ」などのファッション誌を熟読しており、そこで紹介されるファッションを通じた音楽を聴いていたので、先月号にリズム&ブルースが紹介されていればリズム&ブルースを聴き、ヒップホップのグループが紹介されていればヒップホップを聴き、翌月にUKロックのバンドが紹介されればそれを聴いていた。

そういう友達の影響でバンドの名前を微かに知ってはいたが、なにせぼくの家にCDラジカセが入ってきたのが高校に入ってから。その当時聴いていたものといえば、7つ上の兄がカーステレオ用につくったテレビドラマの主題歌中心に構成されたミックステープぐらいだった。たまにレンタルCD屋に行ってはいたが「巷のクラブで話題沸騰!! これがかかればフロアは大盛り上がり!!」というようなコピーが書かれたCDを借り、ろくに聴きもしないですぐに返していた。

そういうことだったので、峯田に借りたCDのほとんどが初めて聞く名前のバンドだらけだった。

家に帰り、借りたCDをパイプベッドの上に広げてみる。

音楽の情報量も知識も、他の友達とは一線を画した本物の人から借りたCDがぼくの部屋にある……。

それだけで充分満足出来た。

……当時、ぼくには実はもうひとり音楽を教えてくれる先生がいた。

南盾の会田くんだ。

高校は違ったが同じ中学に通っていて、家が近いというのもあり、実家でタバコを吸うなんてありえなかったぼくは高校に入ってからは月に一度夜中に会田くんの部屋へ忍び込んでは一緒に将棋をさしながらタバコを吸った。

将棋をしながら会田くんはザ・ビートルズやボブ・ディラン、ザ・バンド、ザ・フーなどを聴かせてくれた。

60年代のバンドのレコードが壁に飾ってあるヤニ臭い会田くんの部屋。

いつものように将棋に負け、ぼくがぶつぶつ文句をいい出すころになると、部屋の中央にある薄明るく光るグリーンのスタンドライトにぼんやり照らされた会田くんがギルビーのジンをコーラで割って飲みながら「この歌声たまんねえべぇ」と言いながらジャニス・ジョプリンを流した。

そうして会田くんの家を出たぼくの耳にはいつまでも彼女の歌声がこびりつき、等間隔でぽつん、ぽつんと真っ直ぐに立っている外灯が真夜中の闇に包まれた帰り道を優しく照らした。

会田くんはたくさんのレコードとCDを聴かせてくれたが、彼は決してぼくにそれらを貸すようなことはしなかった。聴きたければ自分の足で聴きに来い、というのが会田くんの信条だった。Gパンとバイクとセブンスターをこよなく愛し、同い年とは思えないほど考えが古く、頑固で意志があり、部屋の薄暗い雰囲気と60年代の音楽と酒がよく似合う男だった。

音楽の先生である会田くんのCDを借りることが出来なかったぼくが、ひとつ前の席に座る新しい先生に90年代を代表するバンドのCDを大量に借りれたことは、とても嬉しい出来事だった。

それらのCDの中で、なぜか時代を代表するバンドにはあまりピンとこなかったが、このバンドのこの曲が良かった、と言うと、じゃあこういうのも好きなはず、と次から次へとCDを貸してくれた。

そしてとうとうぼくらはふたりで遊ぶ約束をした。

雪が降っている日だった。

初めて峯田の家にいった。

彼の部屋の壁には雑誌から切り抜いたアーティストの写真がたくさん貼られていた。

壁に貼られたアーティストのことを夢中で話す峯田。

その話を聞きながら写真を見ると、まるでそこから音楽が聴こえてくるようだった。

そして初めて遊んだふたりがお互いのことをひとしきり語り合ったあと、峯田は「凄いビデオがあるんだ」と言って、ぼくをビデオデッキのある別室に案内した。

95年のMTVを録画したビデオだった。

いまでもはっきり覚えている。

メンバー全員が真っ黒いスーツを着て演奏するビースティボーイズ。マイクD以外のメンバーはサングラスをしている。MCAはそこから一歩も動かずにガムを噛みながらベースを弾く。アドロックは短いストラップでギターをもち、叫び散らしながら歌っていた。

文句なしにかっこよかった。

演奏が終わり、ステージがゆっくりと回転する。

……。

壁で仕切られた円形のステージ、回転しながらフェードアウトするビースティボーイズ、そして回転しながら登場する……赤や緑色に髪を染めた三人。

回りきらないうちに爆音で演奏が始まった。

グリーンデイだった。

ビリージョーはピチピチで裾の短い真っ黒いズボンを穿き、Tシャツにネクタイをして、唾を撒き散らしながら歌っている。カッと見開いた目は今にも目の玉が落ちそうなくらいだった。そしてなぜか、その横で仰向けになって頭のとこで腕を組んで宙を眺めているスタッフ…。

これまでのぼくが好きな色、好な食べ物、好きな女の子のタイプ、好きな匂い、好きな裏道、嫌いな言葉、嫌いな先輩、友達への接し方、親への接し方……、あらゆる行動を決定するときの自分の基準を、ぼくの中にあった価値観をこのとき全て忘れてしまった。

衝撃的だった…。

ただただ衝撃的だった…。

外はすっかり雪が積もり、一面銀色の世界だった。

帰り際、お互い進学先が東京と千葉だし、あっちで一緒に遊ぼう、と約束をして別れた。

その日から数カ月後、ぼくらは約束通り千葉の峯田の部屋で一緒に遊んでいた。

その頃にはぼくも自分でレコードを買うようになっていた。

その大半がこの千城台のパラダイスにあるレコードや、峯田から教えてもらったバンドだった。ぼくは買うべきレコードのバンド名やアルバムタイトルを教えてもらい、それをくしゃくしゃのメモ用紙に乱雑に書きなぐってはレコード屋に駆け込んだ。

狙っていたレコードがあったり、思いがけず発見したレコードとの出逢いがあるとたまらなく嬉しかった。

峯田と一緒にレコード屋に行くときは特に楽しかった。

レコードを物色しながらその場でお薦めのものを教えてもらい、選び抜いて買ったあとは公園に行き、包装ビニールの封をあけ、買ったレコードをふたりでまじまじと眺める。

ぼくは家に帰ってそれらを聴いたあと電話で感想を伝えた。

東京で喜びを分かち合える友達が出来た。

この友達はぼくをひとりにしない、そう確信したときから東京でぼくはひとりじゃないと思った。

ある日、ぼくは学校でのぼくと、ひとりでいるときのぼくのギャップに耐えきれず、それを日記に記すことにした。

「わたしは何者かに自分自身を支配されている そのせいでわたしは不安の闇の中から抜けだすことが出来ない」

当時読んでいた私小説の言葉を借りて手の動くがままにペンを走らせた。

96年7月、何を血迷ったのか、ぼくは自分の中だけに閉まっておくはずの日記を恥ずかしげもなく手紙に書いて峯田に送った。

郵便ポストの前で、手紙を送るのを何度もやめようと思ったが、そのときのぼくは完全に彼に心酔し、頼りきっていた。

「信頼する君へ…」

返事はこなかった。

学校は夏休みに入り、手紙を出した数日後、ぼくは千城台のパラダイスに行った。

峯田は何事もなかったようにいつものようにたくさんのレコードを聴かせてくれた。

大音量でさんざんレコードを聴いたあとで、マックスコーヒーを買ってふたりで近くの公園へ行き、タバコを吸った。

さっきまでたくさんの曲にどっぷり浸り、興奮と真夏の暑さのせいで体温がぐんと上がっていたふたりが、しんとした真夏の夜の公園でつめたく冷えたカラダがとろけるほど甘いコーヒーを飲んでいる。

さっきまでの喧騒が嘘みたいなこの静寂に包まれた空間を共有している。

ぼくは彼に友達以上の違った何かを感じていた。

いまこの世界にはふたりしかいない。

そう思えた。

夜、帰り際に一本のテープを渡された。

家に帰って初めてそのテープを聴いた。

ミックステープだった。中にはふたつ折りされた紙が四枚。バンド名と曲名、そして一曲一曲の解説が紙びっしりに書いてあった。

60年代から90年代にかけての様々なジャンルの偉大なミュージシャンたち。

それら一曲一曲の解説文には、バンドのデータも、歌詞の内容も、読んでいるだけで音が聴こえてくるようなバンドに対する思い入れも書いていた。

そして要所要所にぼくに対するメッセージも書いてあった。

「おまえは間違っちゃいない おまえはひとりじゃない この曲はおまえの曲だ」

それを読みながらぼくはラジカセに向かって正座し、メッセージを読んでは目をつぶりながら曲を聴いた。

ぼくはたぶん間違っていたはずだ。

ぼくの行動も考え方も言っていることも歪んでいたはずだ。

だが峯田はそれも全部ひっくるめて豪快にいとも簡単にぼくを肯定してくれた…。

……頭が勝手に会話をしようとする。

ぼくは頭の中の思考を無理やりストップさせ、スピーカーから溢れ出す音にじっと耳を傾けた。

……メラメラと湧いてくる感情。

悔しさ。憎しみ。嫌悪感。喜び。希望…。

おさえることのできないあらゆる感情が内側から溢れ、音が創り出す風景の中で解放された。

これら一曲一曲が、ぼくが出したあの自己陶酔しきった手紙に対する怒りと優しさを含んだ峯田の返答だった。

喜びを共有できる友達は東京に他にもいたが、孤独を受け入れてくれるのはこの友達と音楽だけだった。

そして最後に、峯田のオリジナルの曲が弾き語りで入っていた。

涙が勝手に溢れでた。

「もしおまえがダメだなんて思ったら もうおまえはダメだ それはおまえの問題で、僕には何もできない 思い込みはよしてくれ ぼくはできると思いたい できる できる できる」

自室のシャワールームで録音した峯田の絶叫にならない絶叫がテープにメラメラと焼き付いていた。

そのメロディーの美しさは、ぼくを否定しながら、ぼくの全部をがっしりと受け入れてくれた。

……窓を開ける。

ぼくの部屋に申し訳なさそうに差し込む光が白い壁を伝い、徐々にぼくに近づき、しまいに濡れたあごに触れた。

……気がついたらもう朝だった。窓の外に目をやると、ギラギラした夏の太陽が慌てて顔を出し、あらゆるものを金色に照らし始めているところだった。

村井 守

村井 守1978年1月15日生まれ。

やぎ座。O型。山形県山形市出身。中学生の頃のあだ名は「ゴボウくん」。

バンド「銀杏BOYZ」元ドラム担当。